Vor einer Weile war ich bei der Abolitionismus-Konferenz. Während drinnen das Programm weiterging, kam ich mit jemandem ins Gespräch. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft und irgendwie ganz begeistert; Es ging um unsere Depressionen.

Oder vielmehr darum, wie Leute, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, manchmal einfach nicht checken.

Nicht checken, dass man manchmal wirklich. Einfach. Nicht. Kann.

Dass zum Beispiel Aufstehen und Zähneputzen und Gott bewahre: Rausgehen plötzlich unglaublich schwer wird. Und die Scham! Diese riesige Scham, die damit einhergeht.

Wir unterhielten uns darüber, wie schwer es in der Depression ist, nach Hilfe zu fragen.

Vor allem, weil dann manchmal die Tipps kommen: Tipps, die bestimmt gut gemeint sind und teilweise helfen könnten, wie zum Beispiel Sport machen oder nach draußen gehen. Das Problem ist: man hat im Zweifel nicht die Kraft oder Motivation, diese Dinge zu tun. Dazu kommt noch, dass sich Menschen Sorgen um einen machen; sich hilflos fühlen und Angst haben, etwas falsch zu machen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie helfen können. Aber diese Angst spürt man natürlich als die depressive Person und es hilft nicht gerade mit den Scham- oder Schuldgefühlen. Deswegen wird es hier um die Frage gehen: What to do when your comrade is depressed/ Was tun, wenn dein:e Genoss:in depressiv ist.

Aber erstmal: Was meine ich mit Genoss:in? Genossenschaft mag, für die eine oder den anderen befremdlich klingen; was ich meine, ist die Art von Beziehungen, die einen verbinden, auch wenn man Menschen nicht persönlich kennt. Mit denen man (noch) nicht befreundet ist und mit denen man vielleicht in einigen Fragen nicht einer Meinung ist. Trotzdem ist man in einer Beziehung, die dadurch entsteht, dass man für das Gleiche kämpft. Man ist verbunden und sorgt füreinander, auch wenn es mal unbequem oder umständlich ist.

Und was meine ich mit depressiv? Auch hier ist mir das Wort nicht so wichtig: Es ist ein Lückenfüller für alle Menschen, die unter Depressionen leiden oder mit ihnen leben. Für jede:n heißt das ein bisschen was anderes. Für mich heißt das zum Beispiel: Kaum schlafen können und alles ist anstrengend. Ich isoliere mich und fühle mich unfähig, bekomme Ängste, Sorgen und kreisende Gedanken, die sonst vielleicht nur kurz auftauchen würden, dann aber wieder verfliegen – wie ein Traum, an den man sich nach dem Aufwachen kaum noch erinnert. Ich denke aber auch an Genoss:innen und Freund:innen aus der Bewegung, die wir in den letzten Jahren durch Suizid verloren haben.

Aber eigentlich meine ich nicht nur die Depressiven unter uns. Ich beziehe mich auf alle die, die etwas mehr Fürsorge brauchen als sonst: Ob sie gerade trauern, chronisch krank sind, nach Covid MECFS bekommen haben oder vielleicht nach einer Geburt im Wochenbett liegen. Vielleicht einfach überlastet, überfordert, einsam, vom System und ihrem Umfeld diskriminiert, oder allein gelassen werden.

Zusammengefasst: so ziemlich jede:r kann extra Fürsorge gebrauchen und wir begegnen ständig Menschen in unserem politischen, sowie alltäglichen Umfeld, mit denen wir verbunden sind, einfach weil wir unter dem selben System leiden und/oder für das Gleiche kämpfen. Was kann man also tun?

Trauer, Leistungsdruck, Schuld und Scham: Wie finden wir einen kollektiven Umgang?

Der erste Schritt ist – denke ich: Radikale Akzeptanz.

Dafür, dass man nicht so viel schafft, wie in anderen Zeiten. Dass an manchen Tagen beispielsweise Aufstehen und etwas essen schon ein Erfolg ist. Unsere Bedürfnisse und Fähigkeiten schwanken eben und das in jeder Lebensphase und an jedem Tag! Das zu akzeptieren, in einer Gesellschaft, in der man überwiegend an seiner Leistungsfähigkeit bewertet wird, ist gar nicht so einfach. Geschweige denn von den eigenen Ansprüchen und Verantwortung, die man für andere trägt. Hier kann man viel von der Anti-Ableismus-Bewegung oder chronisch Kranken Menschen lernen, die Strategien wie z.B. Pacing oder Aktivismus und Organisierung aus dem Bett heraus entwickelt haben (dazu Buchempfehlung: care work. dreaming disability justice von Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (1)).

Zugängliche Räume für Alle schaffen.

Es ist gar nicht so einfach anzunehmen, dass man nicht so funktioniert, wie man es von sich selbst kennt. Deswegen und generell ist es sehr wichtig in unseren Gruppen, Bewegungen und Freundeskreisen Strukturen und eine Kultur aufzubauen, die es erlauben, dass Menschen mit ihren persönlichen Kapazitäten Teil einer Gemeinschaft sind.

Das bedeutet es reicht nicht zu sagen: #mentalhealthmatters oder „das ist ja ganz normal, quasi wie ein gebrochenes Bein.“, sondern: „wir sollten Fürsorge füreinander als kollektive Aufgabe sehen und tatsächlich nachhaltige und kollektive Strukturen schaffen!“

Das kann beispielsweise so aussehen:

Man bespricht regelmäßig Kapazitäten und normalisiert, Aufgaben abzugeben! Dafür ist es wichtig, ständig Wissen zu teilen, damit auch möglichst viele Leute möglichst viele Aufgaben übernehmen können und niemand zu großen Druck hat, eine gewisse Aufgabe weiterzuführen. (Das nennt man „Wissenshierarchien abbauen“). Denn manchmal ist eine Person die Einzige, die die Fähigkeiten für diese Aufgabe hat. Dafür kann man zum Beispiel ein Buddysystem nutzen, bei dem Leute Aufgaben zusammen übernehmen oder die erfahrene Person die Unerfahrene begleitet. Wichtig dabei: Fehlerfreundlichkeit. Man priorisiert also das gemeinsame Lernen, statt alles perfekt machen zu wollen. Auch wenn dann mal was schief geht! Außerdem ist es wichtig, anzuerkennen, wenn man als Einzelperson oder als Gruppe etwas nicht schafft. Es kann schmerzhaft sein, wenn man etwas absagt, wenn man schon Arbeit reingesteckt hat. Aber es ist wichtiger, dass Leute langfristig am Ball bleiben können, statt irgendwann auszubrennen oder mit Überforderung allein zu bleiben. Wenn es einem schwer fällt, Pause zu machen oder Aufgaben abzugeben, hilft es vielleicht, sich in Erinnerung zu rufen: Wer Pausen macht und auf sich und seine Grenzen achtet, ist ein gutes Vorbild für andere, weil es alle ermutigt, dasselbe zu tun!

Und schließlich: Zusammen Sachen machen, die nicht mit Plenum zu tun haben: Zeit verbringen, sich kennen lernen und Vertrauen aufbauen!

Care Organisieren als Kultur!

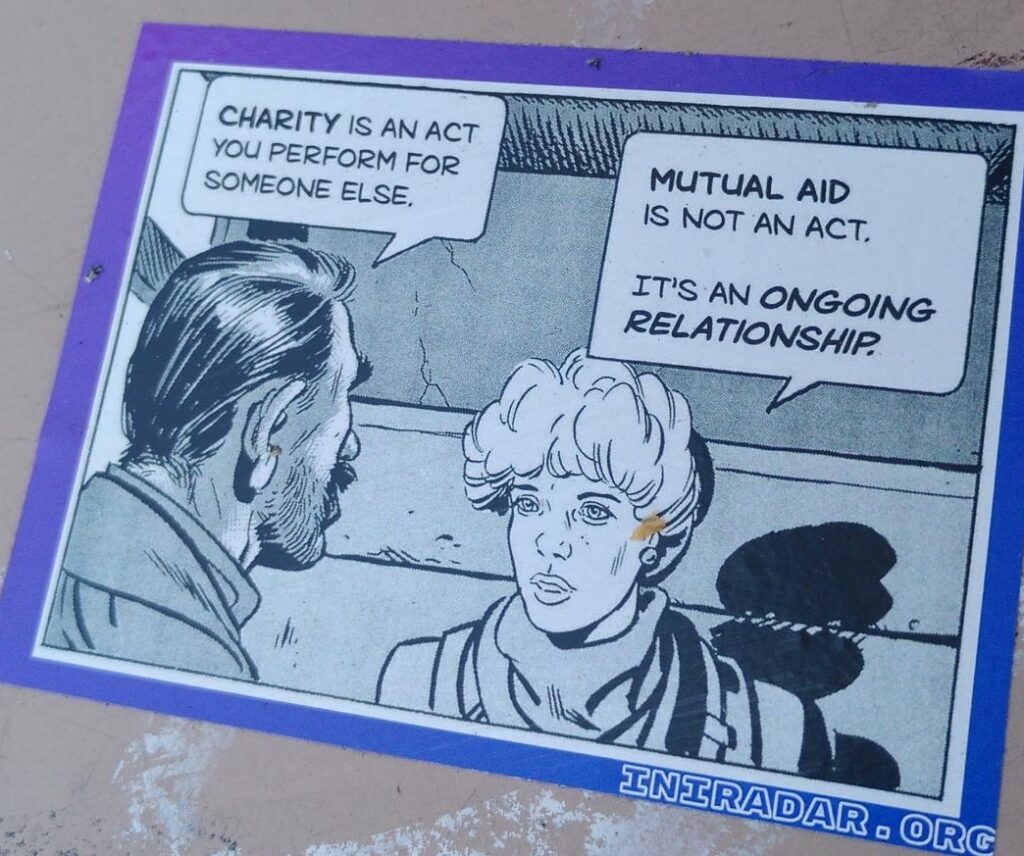

Leistungsdruck, Schuldgefühle und Scham machen es einem schwer, nach Hilfe zu fragen, selbst, wenn man sich eigentlich sicher ist, dass Leute einem gerne helfen würden. Deswegen der einfache Gedanke: Kollektive Fürsorge sollte selbstverständlicher Teil unserer politischen Arbeit sein! Genau wie wir Plena moderieren, Demos anmelden und Soliparties schmeißen, sollten wir Fürsorge als Orga-Aufgabe sehen, die einfach dazugehört. Es ist dann kein persönlicher Gefallen mehr, hängt nicht mehr davon ab, wie eng man befreundet ist oder dass man andere nicht noch zusätzlich belasten will. Gegenseitige Fürsorge sollte Teil von politischer Arbeit sein, genauso wichtig wie Plenum, Demo und Aktion! Mindestens! Denn wenn wir ausbrennen, uns nicht umeinander kümmern, wer soll dann noch was organisieren und mit wem teilen wir dann noch die Freude und den Schmerz beim für eine bessere Welt kämpfen? Wir sollten eine Kultur in unseren Räumen schaffen, die Fürsorge und Gemeinschaft zentriert. In der es einem so leicht wie möglich gemacht wird, nach Hilfe zu fragen. Denn wir alle brauchen sie!

Praktische Hilfe.

Was genau an Fürsorge man schließlich organisiert, ist individuell: es gibt kein Allheilmittel, man muss nachfragen.

Beispiele sind: Kochen, Aufräumen auf oder bei Papierkram helfen. Man erstellt Schichtpläne, telefoniert, organisiert oder fragt weitere Leute nach Hilfe.

Was mir z.B. geholfen hat ist, dass eine Freundin mit mir zusammen eine Tabelle angelegt hat, um einen Therapieplatz zu finden. Am Ende musste ich anrufen, hatte auch selbst schon Listen gemacht mit Therapeut:innen und Sprechzeiten. Aber aus irgendeinem Grund hat es mir geholfen, dass sich jemand anderes mit darangesetzt hat. Das klingt simpel, aber diese Hilfe anzunehmen war nicht einfach. Ich erinnere mich, wie mein Herz geklopft hat und ich dachte: was, wenn wir diese Liste machen und ich rufe nirgends an?

Heute denke ich: ja… was dann?! Ist ja nicht schlimm! Damals konnte ich das nicht. Deswegen: Eine Kultur, in der die Organisierung von Fürsorge selbstverständlich zu unseren Gruppen dazugehört, könnte gegen diese beschissene Scham helfen.

Finde Leute dies checken

Was mir auch schon sehr geholfen hat: mit Leuten Zeit zu verbringen, die verstehen, wie es einem geht. Es gibt kaum was Besseres, als nach langer Zeit eine:n alte:n Freund:in zu treffen, der oder dem es auch gerade beschissen geht und sich so richtig auszukotzen! Wo man sich nicht schlecht fühlen muss darüber, schlechte Laune zu verbreiten und wo man sich wohl genug fühlt, seine pessimistischsten Gedanken zu teilen, auch, wenn sie einen selbst nerven. Man merkt: man ist nicht allein und die Welt ist wirklich scheiße. Natürlich ist das nur die eine Seite der Dinge, aber: man merkt: ich bin nicht zu sensibel/ zu kleinlich/ verrückt, oder was auch immer man gerade von sich denkt. Meine Erfahrung ist: man braucht Leute, die einfach da sind: keine Helden, die einem aus dem Loch zerren, sondern Freunde, die einem die Hand halten in der Nacht, wenn man es tagsüber wieder nicht aus dem Haus geschafft hat.

Welchen Sinn macht Depression?

Auf Therapiesuche stellte sich oft die Frage: Wieso ist man depressiv/ Was hat die Depression ausgelöst? Manchmal bei dem Versuch eine Erklärung zu finden, hat sich das Fragen wie eine Schuldzuweisung angefühlt. Was habe ich falsch gemacht, dass ich wieder Depressionen entwickelt habe? „Ich muss mich wohl nicht gut um mich gekümmert haben..“.

In dem Buch „Welchen Sinn macht Depression?“ von Daniel Hell (2) versucht er Depressionen nicht nur als Krankheit, sondern auch als natürliche Reaktion und körperlichen Vorgang zu betrachten. Bei diesem Schuldzuweisungsgefühl hat mir also geholfen, Depressionen so zu betrachten: Irgendwann in unserer Evolution hat sich diese Reaktion so entwickelt. Auch wenn sie sich erstmal kontraproduktiv anfühlt: Mir geht es schlecht und die erste Idee meines Körpers ist Rückzug und Isolation?! Aber: Es ist nun mal ein Mechanismus, den wir entwickelt haben, auch wenn wir ihn nicht immer oder noch nicht vollkommen verstehen. Er ist Teil des Lebens/ unserer Realität.

Der „Sinn“ der Depression kann laut Hell darin liegen, dass die Betroffenen sich noch nicht von einem Verlust oder einer Enttäuschung lösen können. Anstatt die Depression dann einfach zu bekämpfen, schlägt Hell vor, die Betroffenen zu unterstützen, den Verlust zu akzeptieren und in einem Trauerprozess zu verarbeiten.

So gesehen ist Trauern eine Depressionsvorsorge. Und auch hier können wir das ganze kollektiv behandeln. So viele Menschen leiden und sterben an unserem ausbeuterischen System oder beim Versuch für eine bessere Welt zu kämpfen. So wie Freude, sollte auch Trauer Platz in unseren Räumen finden. Statt sie künstlich von unserer politischen Arbeit zu trennen, in der so oft – vor lauter Effizienzdrang – vergessen wird, dass wir ganze Menschen sind und keine Leistungsmaschinen!

Gesellschaftliche Verhältnisse.

Was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben. Strukturelle Probleme wie Rassismus, Klassismus Ableismus und Sexismus machen es nicht nur wahrscheinlicher, psychische oder gesundheitliche Probleme zu entwickeln, sie versperren auch oft Zugänge, um damit umzugehen. Ganz zu schweigen davon, dass marginalisierte Menschen nicht immer mit Sicherheit rechnen können, wenn sie sich verletzlich zeigen oder nach Hilfe suchen. Von Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, nicht-ernst-nehmen von Schmerzen und Leid, bis hin zu Ermordungen durch die Polizei bei Menschen in psychischen Notlagen, vor allem bei People of Colour. Oft antwortet unser aktuelles System mit Repressionen, Kontrolle und Zwang, statt hilfreich zu sein. Umso wichtiger ist kollektive Fürsorge und praktische Hilfe. Das heißt Wohnraum, Grundversorgung, Gesundheitsversorgung, kostenlose Angebote und barrierearme Räume.

Am Ende zählen unsere Beziehungen.

Obwohl wie beschrieben gesellschaftliche und ökonomische Bedingungen eine wichtige Rolle spielen, hat die Grant-Studie (3) gezeigt, dass wir unseren Bedingungen nicht hilflos ausgeliefert sind! Die sogenannte Grant Studie (Grant Study of Adult Development), eine Harvard-Studie über die Entwicklung von Erwachsenen – die über 80 Jahre lief – ergab, dass der wichtigste Faktor für Gesundheit und Lebenszufriedenheit nicht die Karriere oder der Wohlstand ist, sondern die Qualität der engen Beziehungen. Unsere Beziehungen zu pflegen, macht uns also nicht nur zufrieden, es ist überlebenswichtig! Peinlich genug, dass viele Teile der westlichen Gesellschaft erst mit einer globalen Pandemie verstanden haben, dass Isolation und Einsamkeit existenzielle Probleme sind und wir Gemeinschaft brauchen?! Wer hätte das gedacht 😉

Manchmal ist Fürsorge unbequem, unsere Genoss:innen nervig und wir haben immer schon viel zu viel zu tun. Aber genau das ist was wir überwinden müssen für Gemeinschaft!

Quellen & Lese-Empfehlungen:

1: Care Work von Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha

2: Welchen Sinn macht Depression? von Daniel Hell

3: Grant Study of Adult Development, 1938-2000, doi:10.7910/DVN/48WRX9.

Autor:in

-

Alex (sie/ihr)

Ich bin Alex (Sie/Ihr) und durch die Klimagerechtigkeitsbewegung politisiert und in Lützerath radikalisiert. Im Moment studiere ich soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Migration und Flucht und arbeite als Assistenz für eine be_hinderte Freundin. In den letzten Jahren habe ich politisch – neben Klimagerechtigkeit – vor allem zu Anti-Militarismus und Palästina-Solidarität gearbeitet. Gerade interessiere ich mich für Care-Arbeit und Abolitionismus. Ich werde in meiner Kolumne darüber schreiben, was mich in unseren Bewegungen beschäftigt. Von guten Nachrichten und Errungenschaften bis zu Kritik an unseren Bubbles wird alles dabei sein. Ganz nach dem Motto: Wie können wir uns umeinander kümmern, um für ein gutes Leben für Alle zu Kämpfen?

Finde Alex auf Instagram unter @xela123455