Monday

I enter my parents’ house, it stands empty. My mother moved in with my aunt a month ago after an Iranian missile fell three hundred meters away and shattered every window. My father has been in the hospital in a vegetative state for eight months. I came to water the plants and Iook, my childhood home, now empty.

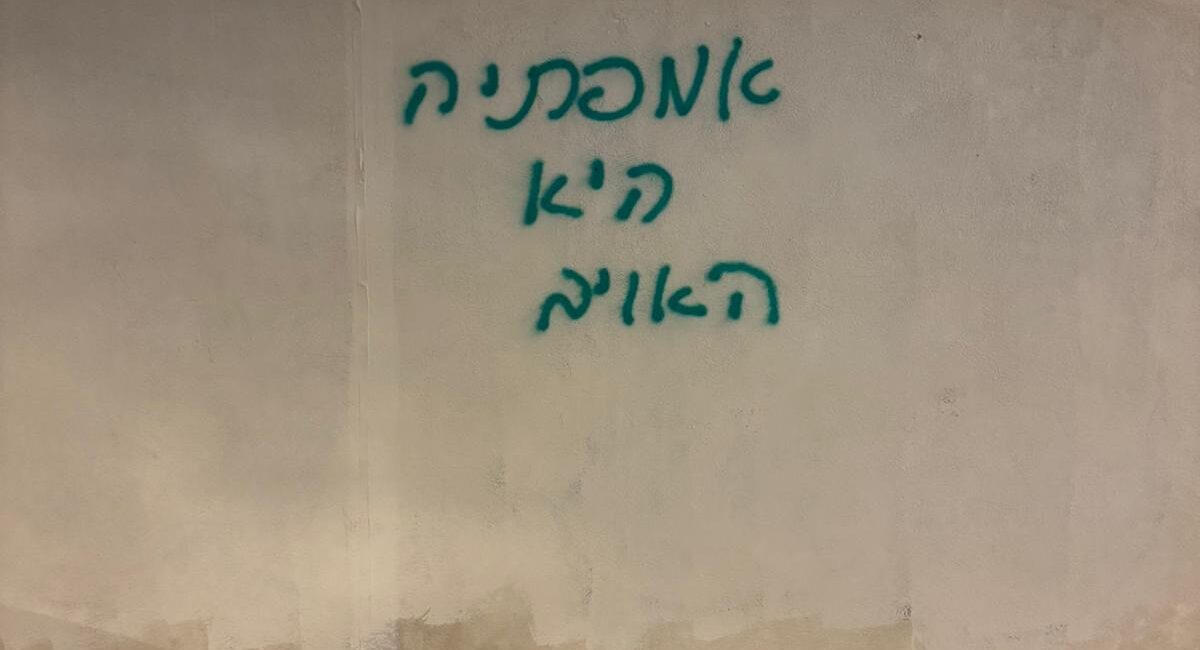

I go downstairs to the phone shop run by two of my childhood friends. All along the street houses and windows are smashed; huge Israeli flags hide the ruins. Municipal signs declare we are strong as lions.

Hugs in the shop. We haven’t seen each other in a long time. We were close as kids, roaming the streets together; memories flood me whenever I’m here. My phone has reached the end of its life and I’m getting a new one. While one of them transfers all my data, we catch up. The setup takes time and the conversation drifts south, toward Gaza.

“You’re naive, they’re Nazis, they should be deported,” one says firmly. “Didn’t you see what they did on October seventh?”

“Those children are to blame for October seventh?” I ask.

“These kids will grow up and come to kill you,” he says.

“I can understand them,” I say.

“You talk like an idiot, like those ‘beautiful soul’ Tel Aviv leftists. We live in the Middle East; only the strong survive here. If they, the Palestinians, had the power, you’d be dead. They don’t want you here, so I’m glad it’s them and not me.”

My other friend arrives. “I used to be like you,” he says. “Until October seventh. I used to feel sorry for the children in Gaza. Not anymore.”

“It’s genocide,” he says in a tone that’s hard to tell if it’s a question or a statement. I look at him, unsure how to answer. “It’s genocide,” he continues. “There’s no argument about it. We’re wiping them out and I’m glad.”

I step outside for a cigarette. People I grew up with, people I love and would trust with everything, are calling for crimes against humanity.

Back inside, one of them asks, “And your mother? How I love her, give her a warm greeting.”

Later I go to my nephew’s birthday at the pool. I sit with a woman whose child is in my nephew’s class; she’s a friend. She says life here is like a fast train to doom—one crazy event after another with no way to stop. She would leave without thinking, she says, but it’s complicated: she’s divorced and they have shared custody. She works at a state-funded museum and is afraid to speak up against what Israel is doing because she’ll lose her job and she hates herself for that. She works five different jobs to support her child.

Someone brings trays of pizza and the kids scream with excitement.

Tuesday

Moran, one of my closest friends, is eight months pregnant. She shows me the baby clothes she got full of excitement. I smile, thinking how much she went through with herself to get to the point where she has this stability she always wanted. “Maybe there won’t be an army when he grows up,” she says with a sad smile. The promise we were told as children, that by the time we grew up there would be peace. We think about names for the coming baby, maybe one that suits the time when we all might have to leave the country.

Conversations about leaving recur among my friends. What is your red line? What would have to happen for you to say: now I have to go?

In the evening I meet another friend for a beer. A few kilometres away people are being killed and starved in our name. The city feels like it is dissociating, every action thunders with silence, with complicity.

At night Sali returns from Sinai and stays with me. Sali is one of my best friends; I love her. I haven’t seen her in two months and I hug her tight. She hasn’t read the news for two weeks, she met someone in Sinai and fell in love. Her eyes sparkle, she says she forgot happiness like this was possible, she says we need to take care of our souls. Sali is an Israeli Arab— what we call: Palestinian from 1948. She’s a free spirit with a big heart. She comes from a fairly conservative family and left the Arab community for the more liberal Israeli one, where she discovered acceptance only when she acted like a “good Arab.” She doesn’t feel part of any people, she just wants to be Sali. She wants a home but for years has felt pushed out of this place, doesn’t know where to settle. I hug her, I try to spare her everything that burns inside me.

Wednesday

In the evening I walk with Moran; it’s hot and humid and her pregnant belly makes the heat harder on her. A man steps out of a shop with chunks of cold watermelon and offers them to us. He smiles kindly; I smile and thank him. The watermelon is sweet and refreshing. I wonder what he thinks about the situation.

Back at Moran’s, Shulman joins us. He’s a friend of her husband’s; I’ve known him a few years. I ask if he’s still in the reserves. “Yes,” he says. I ask if he feels bad about being part of the army now. He prefers “people like him” to be there, not others. His unit isn’t connected to Gaza, he says. Shulman is more optimistic than I am, he thinks Israelis are tired of war and that the world will force a Palestinian state on us, his light at the end of the tunnel. He recently started seeing someone and he’s excited, it’s a big deal after years alone.

Thursday

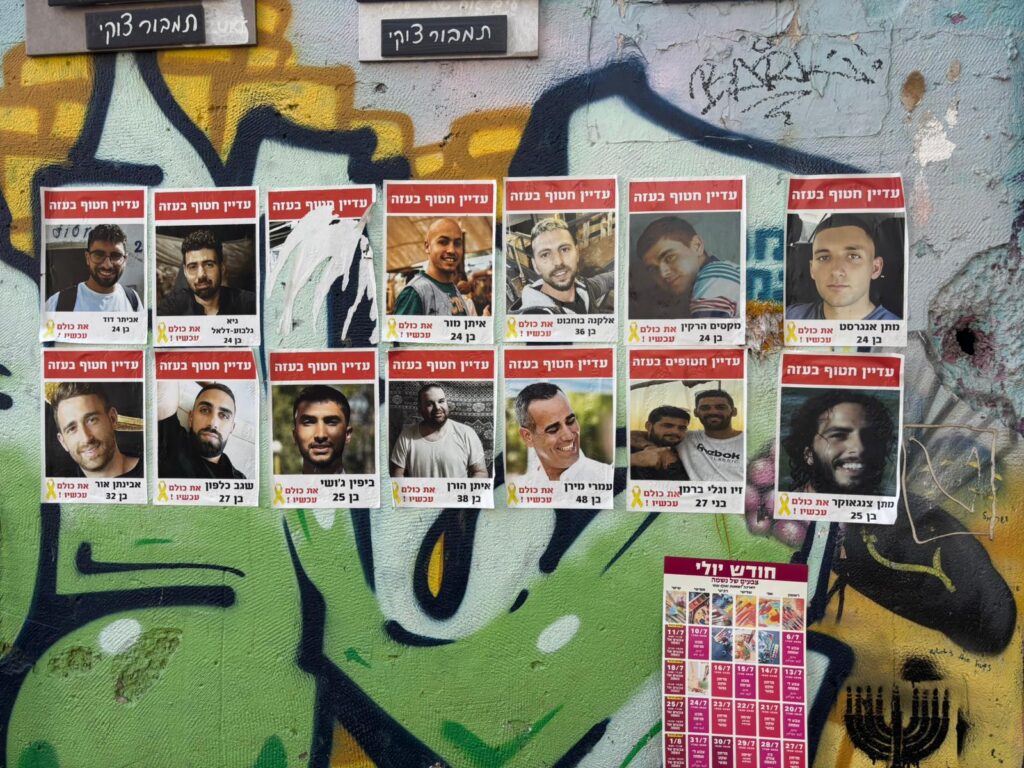

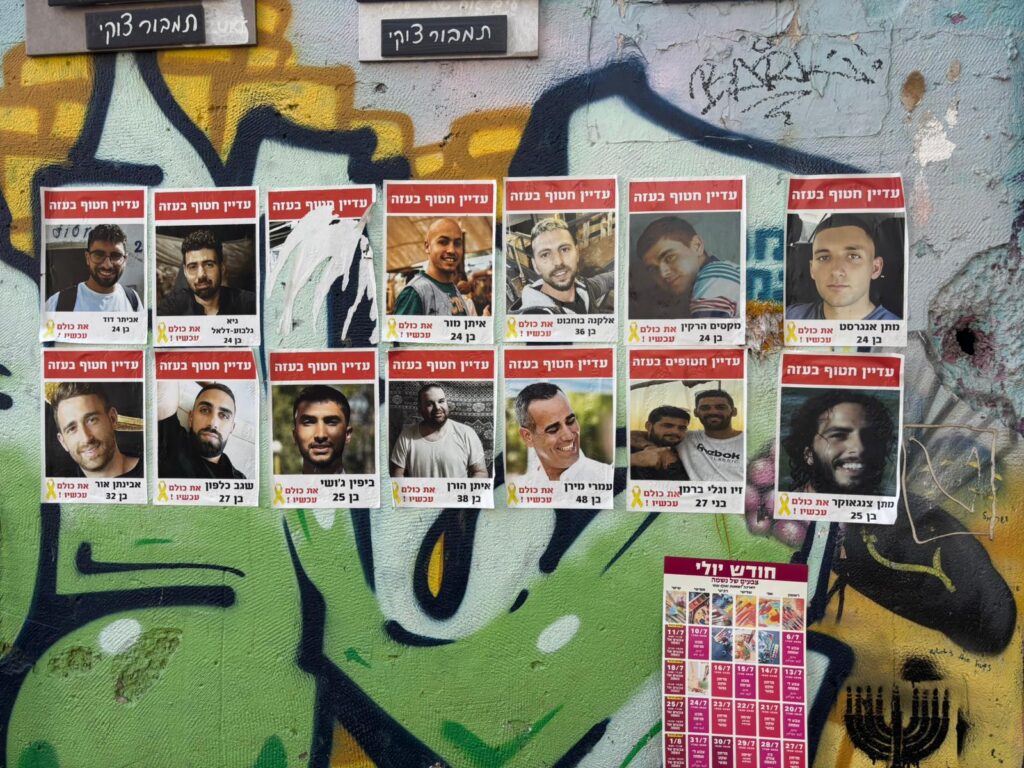

International media show starving children, mass killing from Gaza. A few outlets in Israel, mainly Haaretz, scream about it, but Haaretz is behind a paywall, otherwise the mainstream here says little. It’s always been like this, but now it’s reached psychotic levels of detachment. I get angry and post on Facebook, a picture gathering international headlines.

You can say everyone’s antisemitic if that helps you sleep.

You can say Hamas created this and should have surrendered.

You can point to October seventh, but Hamas is not the standard we should measure ourselves by.

You can talk about the Israeli hostages, though ministers say that’s not necessarily the real aim of what we’re doing now.

You can say there are no innocents, that everyone there is a Nazi or will become one. Look at the pictures of the children—if that works for you, fine.

You can say it’s sad, but that’s war; it’s human; we didn’t invent it.

Most Israeli media don’t show the images, but we live in an information age—we can’t say we didn’t know.

We can’t say that.

This is what we’re doing. This is what we’ve become.

The post gets many, many likes, people thank me for finding the words and I feel good.

I’m about to go to a demonstration when a high‑school friend messages me: I’m completely disconnected from my people and blindly identify with the enemy, that I compare Israel to Hamas. He is full of pathos: we’re wounded but on the road to recovery, determined to defeat the enemy and bring home our hostages. He says he’s proud of our soldiers. He doesn’t understand what I want to achieve with such a post and asks me to delete it. He ends by saying he still likes me.

I read his words rationally and see how he cancels me. In this crazy time everyone clings to the narrative that sustains them, justifying it and shaping identity by selecting facts that serve their story.

On my bike to the demo the phrase loops in my head: “Disconnected from my people.” Something in me trembles.

At the square I see a stand of the religious left, I’m glad to see them, few religious people oppose the war and say it’s neither the way of the Torah nor ours. There are many people, it feels sometimes like a memorial. We’re practised at this: so much death here that memorials are what we do. Speakers talk about soldiers’ suicides, post‑trauma, hostages, how the war moved from defensible to a means for the government to keep power by keeping us afraid. There’s little about Gaza. Israeli flags are everywhere. I stand by the anti‑occupation bloc—red, black, white, green, the Palestinian colours, people hold pictures of starving children and signs against genocide. As speakers change, still not talking about Gaza, the pro‑Palestinian block shouts, “No to genocide! No to starvation!” Others see that as disrespectful and loud fights break out. Drori tells me, “They’re probably all right and there’s no chance for anything.”

There are a lot of people and it’s overwhelming. We step aside to smoke. I check Facebook again—more likes, more thanks, and a comment from my uncle that the weed I smoke must have gone bad.

Someone passes by, offers us cashews, says he had too many. I thank him and smile. I look up and see pictures of starving children in Gaza that people are holding.

Crowds all around. I’m confused, struggling to feel present.

There are young people but also many older faces. I look at them and think they must have stood here thirty years ago, when the prime minister spoke of peace. Back then the majority supported the peace process, now it seems unimaginable. That prime minister was later assassinated. After that and a series of horrific Hamas suicide attacks inside Israel, the peace process receded. The next prime minister was Benjamin Netanyahu, almost thirty years ago, elected with the slogan: “Making a safe peace agreement.”

Still, it’s heartening to see people dare to wave signs reading “Only peace will bring security,” even though most no longer believe in it and fear dominates.

I meet Drori’s partner; they’re in love and their small luck is glowing. Drori is gay and tomorrow will introduce his partner to his religious family for the first time, his mother sometimes still tries to convince him to find a wife and marry.

I hurry home for a Zoom with Fallahi, the Palestinian‑Israeli collective I’m part of. From the first moment, being in that space feels warm. I relax a little. We talk about the gathering we are planing. We talk about community and hope, there must be a part that offers hope, even if reality is far from it. What kind of world do we want and how do we create it? Even in one small space inside the hell we live in.

Friday

I wake exhausted. Facebook is full of new comments. Alongside supportive voices a clear majority takes the opposite side. One friend claims my images are AI and that I shouldn’t be naive. A high‑school classmate writes that everyone in Gaza should be killed, from babies to elders, for October seventh. I check his profile: a family photo of three sweet children smiling. Someone calls me stupid, accusing me of echoing Hamas propaganda. I close Facebook and shut myself in. “Disconnected from my people” It affects me more than I expected.. All day I play conversations in my head with the commenters. Have I lost empathy for my people? Am I automatically against Israel? I draft posts, some angry: Do we really debate genocide pros and cons? Do you think everything will end when hostages are returned? We absorb narratives of silence, fear, and religious supremacy; we stop seeing humans. Our leaders push destruction, displacement and annexation and only strengthen fascism on the back of our fear. Do you realize the police may soon knock on my door because of posts like this?

I draft and delete posts in my head, between anger and the attempt to explain that pain takes no sides. I want to emphasize that I too was in massive pain after October seventh, I saw all the videos and was afraid to leave my house. I write and erase, write and erase. I don’t understand the heartlessness, as if empathy is finite, as if one horror answers another. As if empathy is betrayal. No debate, complete cancellation, a country in psychosis.

I go to the hospital to my dad. Sometimes he’s “awake.” I talk to him though we don’t know if he understands. I tell him about my trip to Europe, I highlight the work part because he never fully understood what I do. His eyes seem to be closing. I sit next to him and scroll the news: settlers near Bethlehem set Palestinian homes on fire, seventeen families fled. I think about the stories we were raised on about persecutions and pogroms of Jews.

I tell my dad everything here is crazy now and maybe he’s lucky he doesn’t have to deal with it. I look at the ventilator because I feel like I’m running out of air.

I go to my aunt. I don’t start an argument, I know their opinions; they’ll say, “Didn’t you see how they celebrated in the streets on October seventh?” I just want family and a little acceptance, I can’t take another fight. I hug my mother a lot, and my aunt.

Saturday

The comments don’t stop. I am already afraid to open Facebook. Israel reaches a breaking point: protests across the country, small yet widespread. The debate over media responsibility grows; suddenly TV programs begin to show Gaza’s hunger. The subject seeps into the mainstream.

Sunday

The government announces small humanitarian pauses and allows aid. It’s clear the move responds to Western criticism and fear of unrest here. Atrocities continue, but something is shifting and more people stand against the war.

I go to the beach. It’s thirty‑five degrees and humid. I strip down and enter the water quickly. Underwater I feel at ease. I watch the waves break above me and sunbeams fall. In the water the voices in my head quiet, a small school of fish circles my feet. These fish don’t care about our narratives, they don’t care about the stories we tell each other or the horrors we inflict. It calms me and I stay two hours.

In the afternoon Sali returns from her parents house and cries. She is different already, not happy It’s hard to get a visa to Egypt, she misses the man she fell in love with, from Sinai. She asks me, “What have I done to my heart?” She wants ground and doesn’t know where to go. A future here feels impossible to imagine. I look at her and think: this is our reality now, the place we might feel most at home and the place that will hurt us most.

Deutsch-Übersetzung von Louise Wasserme

Montag

Ich betrete das leere Haus meiner Eltern. Meine Mutter ist vor einem Monat zu meiner Tante gezogen, nachdem eine iranische Rakete 300 Meter entfernt einschlug und alle Fenster zerplatzten. Mein Vater liegt seit acht Monaten im Krankenhaus im Wachkoma. Ich bin gekommen, um die Pflanzen zu gießen, und stehe vor dem Elternhaus, das jetzt leer steht.

Unten im Handyshop, den zwei meiner Kindheitsfreunde führen. Überall in der Straße sind Häuser und Fenster zerstört, riesige israelische Flaggen verhüllen die Ruinen. Schilder behaupten, wir seien stark wie Löwen.

Ich gehe hinunter in den Handyshop, den zwei meiner Kindheitsfreunde führen. Wir umarmen uns, ich freue mich immer sie zu sehen. Wir waren gute Freunde als Kinder, zogen zusammen durch die Straßen, Erinnerungen fluten mich.

Mein Telefon hat seinen Geist aufgegeben und während mein neues eingerichtet wird, unterhalten wir uns über unsere Leben. Das Einrichten dauert, unser Gespräch wandert nach Süden, nach Gaza.

„Du bist naiv, das sind Nazis. Sie sollten deportiert werden“, sagt einer. „Hast du nicht gesehen, was sie am 7. Oktober getan haben?“

„Diese Kinder sind schuld am 7.Oktober?“ frage ich.

„Diese Kinder werden aufwachsen und werden kommen, um dich zu töten“, antwortet er.

„Ich kann sie verstehen“, sage ich.

„Du redest wie ein Idiot, wie die ‚beautifu souls‘ Linken in Tel Aviv. Hier aber überleben nur die Starken, vergiss nicht, wo wir leben. Falls sie, die Menschen aus Palästina, die Macht hätten, wärst du tot. Sie wollen dich nicht hier, also bin ich froh, dass sie es sind und nicht ich.“

Mein anderer Freund sagt, er habe früher Mitleid mit den Kindern in Gaza gehabt — bis zum 7. Oktober. „Heute nicht mehr.“

„Es ist Völkermord“, sagt er in einem Ton, bei dem ich nicht verstehe, ob es eine Frage oder eine Aussage ist. Ich sehe ihn an, unsicher, wie ich reagieren soll. „Es ist Völkermord“, fährt er fort, „daran gibt es keinen Zweifel, wir vernichten sie und ich bin froh darüber.“

Ich gehe raus, rauche, und erkenne, dass Menschen, die ich liebe, denen ich alles anvertrauen würde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit fordern.

Ich gehe zurück hinein und einer von ihnen fragt mich: „Und deine Mutter? Wie sehr ich sie liebe, richte ihr herzliche Grüße aus.“

Später beim Schwimmbad zum Geburtstag meines Neffen sitzen Eltern zusammen. Ich spreche mit einer Frau deren Kind in der Klasse meines Neffen ist; sie ist eine Freundin. Sie sagt: „Leben hier ist wie ein Schnellzug in den Untergang – ein verrücktes Ereignis nach dem anderen, ohne dass man es aufhalten kann.“ Sie würde gehen, sagt sie, aber es ist kompliziert. Sie ist geschieden, geteiltes Sorgerecht, und kann das Kind nicht einfach mitnehmen. Sie arbeitet in einem staatlichen Museum, traut sich nicht was gegen Israels Handeln zu sagen, aus Angst ihren Job zu verlieren und hasst sich dafür. Sie hat insgesamt fünf Jobs, um ihr Kind zu ernähren.

Jemand bringt Pizza; die Kinder schreien vor Aufregung.

Dienstag

Moran, eine meiner besten Freundinnen, ist im achten Monat schwanger. Sie zeigt mir begeistert Babykleidung.

„Vielleicht gibt es ja keine Armee mehr, wenn er groß ist“, sagt sie mit traurigem Lächeln. Das Versprechen unserer Kindheit: Bis wir erwachsen sind, wird Frieden kommen.

Wir überlegen, welchen Namen das Kind bekommen soll, vielleicht einen, der zu der Zeit passen wird, in der wir alle das Land verlassen müssen.

Immer wieder kommen Gespräche über das Weggehen unter meinen Freund*innen auf: Was ist deine rote Linie? Was müsste passieren damit du sagst: jetzt muss ich gehen?

Abends sitze ich mit einer Freundin bei einem Bier. Ein paar Kilometer entfernt werden Menschen in unserem Namen getötet. Die Stadt fühlt sich an, als würde sie dissoziieren, jede Handlung ein Donnern aus Schweigen, voller Mitschuld.

Nachts kommt Sali aus Sinai zurück. Sie ist einer meiner engsten Freund*innen, ich liebe sie sehr. Ich habe sie zwei Monate nicht gesehen, halte sie fest. Sie hat zwei Wochen keine Nachrichten gelesen, sie hat jemanden kennengelernt. Ihre Augen funkeln, sie sagt, sie habe vergessen, dass es möglich ist so glücklich zu sein, dass wir auf unsere Seelen aufpassen müssen. Sali ist eine israelische Araberin, Palästinenserin von 1948, aus einer konservativen Familie, und verließ die arabische Community für die liberalere israelische. In dieser aber wird sie nur akzeptiert, wenn sie sich wie eine ‚gute Araberin‘ verhält, angepasst ist. Sie will nur sie selbst sein, sehnt sich nach einem Zuhause, weiß nicht, wo sie sich niederlassen soll. In meinen Umarmungen versuche ich, ihr alles zu ersparen, was in mir brennt.

Mittwoch

Abends mit Moran: Es ist heiß, mit ihrem Bauch fällt ihr die Hitze schwerer. Jemand schenkt uns Stücke einer kalten Wassermelone, wir bedanken uns und ich frage mich, was er wohl über die Lage denkt.

Später kommt Shulman dazu, ein Bekannter aus dem Reservistendienst. „Ich bin noch dabei“, sagt er.

Ich frage ihn, ob es ihm nicht schlecht dabei geht, jetzt Teil der Armee zu sein.

Seine Einheit ist nicht mit Gaza verbunden; er meint, lieber Leute wie ihn dort zu wissen und nicht andere. Er ist optimistischer als ich, sagt, die Israelis seien kriegsmüde und die Welt werde uns einen palästinensischen Staat aufzwingen, sein Licht am Ende des Tunnels. Er hat gerade jemanden kennengelernt und ist glücklich.

Donnerstag

Internationale Medien zeigen hungernde Kinder, Massenmord aus Gaza, hierzulande schweigt der Mainstream meist. Außer Haaretz, aber Haaretz ist hinter einer Paywall. So ist es immer gewesen, aber es erreicht inzwischen psychotische Grade der Verdrängung. Ich werde wütend und schreibe einen Beitrag auf Facebook.

Man kann sagen, alle seien antisemitisch, wenn das hilft, nachts gut zu schlafen.

Man kann sagen, Hamas habe die Lage geschaffen und hätte kapitulieren sollen.

Man kann auf den 7. Oktober verweisen, aber Hamas sollte nicht unser Maßstab sein.

Man kann über israelische Geißeln sprechen, auch wenn die Minister sagen, dass dies nicht unbedingt das eigentliche Ziel der derzeitigen Maßnahmen ist.

Man kann behaupten, es gebe keine Unschuldigen, alle dort seien Nazis oder würden zu solchen heranwachsen. Schau dir die Bilder der Kinder an, wenn das für dich funktioniert — wunderbar.

Man kann sagen, es sei traurig, aber so ist Krieg. So ist es, es ist menschlich, wir haben ihn nicht erfunden.

Die Mehrheit der israelischen Medien zeigt die Bilder nicht, aber wir leben im Informationszeitalter — wir können nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst.

Das können wir nicht sagen.

Das ist, was wir tun, das ist, was wir geworden sind.

Sehr schnell, viele, viele Likes, Leute schreiben mir Danke fürs Finden von Worten und ich fühle mich gut.

Kurz bevor ich zu einer Demo aufbreche, schreibt ein ehemaliger Freund: Ich sei völlig entfremdet von meinem Volk, identifiziere mich blind mit dem Feind, vergleiche Israel mit Hamas. Er ist voller Pathos, sagt, wir seien verwundet, aber auf dem Weg der Genesung, entschlossen den Feind zu besiegen, die Geisel zurück zu bringen, er sei stolz auf unsere Soldat*innen. Er versteht nicht, was ich mit so einem Post gewinnen will und bittet mich ihn zu löschen. Er endet damit, dass er mich trotzdem mag.

Ich versuche seine Antwort rational zu lesen und denke, dass er meine Aussagen, völlig ignoriert und wie, in dieser verrückten Zeit, jeder an dem Narrativ festhält, das ihn trägt, es irgendwie rechtfertigt und seine Identität darin formt, während wir die Fakten auswählen, die unserer Erzählung dienen.

Auf dem Fahrrad kommt wieder der Satz in meinem Kopf: „Entfremdet von meinem Volk.“ Etwas in mir erzittert.

Bei der Demo sehe ich den Stand der religiösen Linken, ich freue mich darüber, es gibt nicht viele Religiöse, die den Krieg ablehnen und sagen, dass sei nicht der Weg der Torah und nicht unser Weg. Viele Menschen sind da, es fühlt sich manchmal wie eine Gedenkfeier an, es gibt so viel Tod hier, wir haben darin Übung. Redner*innen sprechen von Soldat*innensuiziden, Posttrauma, Geiseln, vom Krieg, der vom Rechtfertigbaren zur Machterhaltung der Regierung geworden ist, die uns in Angst hält. Über die Menschen in Gaza wird wenig gesprochen. Es sind überall Israelische Fahnen. Mein Freund Drori sagt, wir sind dem Untergang geweiht. Ich stehe neben dem Block gegen die Besatzung, alles ist rot schwarz weiß grün, palästinensische Farben, Bilder hungernder Kinder, Schilder gegen Völkermord. Als die Redner*innen wechseln, immer noch nicht über Gaza sprechen, gibt es laute Zwischenrufe aus dem pro-palästinensischen Block. „Nein zum Völkermord! Nein zum Verhungern.“ Andere sehen in den Zwischenrufen Respektlosigkeit, es kommt zu lautem Streit.

Drori sagt mir: „Sie haben wahrscheinlich alle recht und es gibt keine Chance auf irgendwas.“

Es sind junge Menschen da, aber auch viele Alte. Ich sehe sie traurig an und denke, dass sie vor 30 Jahren mit den Massen auf diesem Platz gestanden haben müssen, nicht weit von hier, als der Ministerpräsident dort über Frieden sprach. Damals unterstützte die Mehrheit den Friedensprozess, heute klingt das undenkbar. Am Ende jenes Abends wurde dieser Ministerpräsident ermordet. In der Folge und nach einer Reihe entsetzlicher Selbstmordanschläge der Hamas innerhalb Israels entfernte sich der Friedensprozess immer weiter. Der Ministerpräsident, der ihm folgte, war Benjamin Netanyahu — vor fast 30 Jahren. Er wurde mit dem Slogan gewählt: „Für einen sicheren Friedensvertrag“.

Trotzdem ist es schön, Menschen zu sehen, die hinausgehen und es wagen, immer noch Schilder wie „Nur Frieden bringt Sicherheit“ zu schwenken, obwohl die Mehrheit der Menschen nicht mehr daran glaubt und Angst dominiert.

Ich treffe Drori und seinen Partner, sie sind verliebt, und ihr kleines Glück leuchtet. Drori ist schwul und wird morgen das erste Mal einen schwulen Partner seiner religiösen Familie vorstellen, seine Mutter versucht manchmal noch, ihn zu überzeugen, eine Frau zu finden und zu heiraten.

Danach eile ich zu einer Zoom-Sitzung von Fallahi, dem palästinensisch‑israelischen Kollektiv dessen Teil ich bin. In diesem Raum fühlt es sich warm an. Ich entspanne mich nach und nach. Wir sprechen über Gemeinschaft und darüber, dass es etwas geben muss, was Hoffnung spendet, auch, wenn die Realität weit davon entfernt ist. In was für einer Welt wollen wir leben? Und wie können wir das umsetzten. Auch in diesem kleinen Raum mitten in der Hölle in der wir leben.

Freitag

Es gibt viele neue Kommentare unter meinem Post. Einige bestärken mich aber es gibt eine deutliche Mehrheit anderer Stimmen: Ich solle nicht naiv sein, die Bilder seien KI. Ein Schulfreund schreibt, alle in Gaza sollten getötet werden, Kinder und Greise. Auf seinem Profilbild lächeln seine drei kleinen Kinder in die Kamera. Ich sei dumm, würde Hamas‑Propaganda verbreiten. Ich schließe die App, schließe mich ein. „Entfremdet von meinem Volk“ trifft mich mehr als ich gedacht hätte. Den ganzen Tag führe ich innere Dialoge: Habe ich die Empathie für mein Volk verloren? Bin ich jetzt automatisch gegen Israel?

Wollen wir wirklich Pro‑und‑Kontra‑Debatten über Völkermord führen? Glaubt ihr wirklich, wenn die Geiseln zurückkommen, ist alles vorbei? Wir sehen keine Menschen mehr, unsere Führenden pumpen Zerstörung, Vertreibung und Annexion und stärken nur den Faschismus auf Kosten unserer Angst. Wisst ihr, dass irgendwann die Polizei an meine Tür klopfen könnte wegen solcher Beiträge?

Ich schreibe und lösche Posts im Kopf zwischen Wut und dem Versuch zu erklären, dass Schmerz keine Seiten wählt.

Auch ich habe alle Videos vom 7. Oktober gesehen, hatte danach auch Angst das Haus zu verlassen. Ich schreibe und lösche, schreibe und lösche, ich verstehe die Herzlosigkeit nicht, als sei Schmerz und Mitgefühl eine begrenzte Ressource, als sei Empathie Verrat. Keine Diskussion, ein Land in Psychose.

Ich fahre ins Krankenhaus. Mein Vater hat die Augen offen, manchmal ist er „wach“. Ich rede mit ihm, erzähle von einer Reise nach Europa, betone die Arbeit, weil er nie ganz verstand, was ich tue. Seine Augen schließen sich wieder. Ich sitze neben dem Beatmungsgerät und lese von Siedlern bei Bethlehem, die palästinensische Häuser anzünden — 17 Familien flohen.

Ich denke an all die Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, von Verfolgungen und Pogromen der Juden*Jüdinnen. Ich erzähle ihm, wie verrückt hier alles ist, zum Glück muss er sich nicht damit auseinandersetzen. Ich schaue auf das Beatmungsgerät, weil ich das Gefühl habe, mir ginge die Luft aus.

Ich gehe zu meiner Tante. Ich beginne kein Streitgespräch, ich kenne ihre Meinungen. „Hast du gesehen, wie sie am 7. Oktober auf die Straßen gingen, um zu feiern?“ und so weiter. Ich will nur Familie und ein wenig Akzeptanz fühlen. Ich umarme meine Mutter viel und meine Tante.

Samstag

Die Kommentare hören nicht auf, ich habe inzwischen Angst, Facebook zu öffnen. Israel erreicht einen Bruchpunkt, landesweite Demonstrationen, klein aber überall. Die Debatte über die Rolle der Medien wird lauter; plötzlich berichten auch TV‑Formate über die Hungersnot in Gaza. Das Thema sickert in den Mainstream.

Sonntag

Die Regierung kündigt kleine humanitäre Feuerpausen und Hilfe an. Sie reagiert auf Kritik im Westen und aus Angst vor Unruhen im Land. Die Gräueltaten gehen weiter, aber hier bewegt sich etwas und mehr Menschen treten gegen den Krieg auf.

Ich gehe an den Strand. 35 Grad, hohe Luftfeuchte. Im Wasser schweigen die Stimmen in meinem Kopf; ein kleiner Fischschwarm kreist um meine Füße. Diese Fische kennen unsere Narrative nicht, sie kümmern sich nicht um das, was wir uns gegenseitig antun. Das beruhigt mich; ich bleibe zwei Stunden.

Nachmittags kommt Sali zurück und weint. Sie ist schon anders, nicht mehr glücklich. Es ist schwer, ein Visum für Ägypten zu bekommen; sie vermisst den Menschen aus Sinai, in den sie so verliebt ist. Sie fragt mich: „Was habe ich nur meinem Herzen angetan?“ Sie will Halt und weiß nicht wohin. Die Zukunft hier ist kaum vorstellbar. Ich sehe sie an und denke: Das ist jetzt unsere Realität. Der Ort, an dem wir uns am meisten zuhause fühlen könnten und zugleich der Ort, der uns am meisten verletzt.

Autor:in

-

Kfir Moshe Mualem (He/Him)

Kfir, ist ein unabhängiger Filmemacher und Fotograf mit Sitz in Tel Aviv. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf Identität und Bewusstsein in den ökologischen und sozialen Kämpfen unserer Zeit. Von 2018 bis 2020 dokumentierte er den Kampf im Hambacher Wald in Deutschland und realisierte später ein Fotoprojekt in der Dannenröder Waldbesetzung.

Kfir, ist ein unabhängiger Filmemacher und Fotograf mit Sitz in Tel Aviv. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf Identität und Bewusstsein in den ökologischen und sozialen Kämpfen unserer Zeit. Von 2018 bis 2020 dokumentierte er den Kampf im Hambacher Wald in Deutschland und realisierte später ein Fotoprojekt in der Dannenröder Waldbesetzung.Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilm über Hausbesetzungen in Gent, Belgien.

Er hat mit internationalen Medienteams und Journalisten zusammengearbeitet und in Magazinen verschiedener Länder veröffentlicht.

In den letzten Jahren war er Teil eines palästinensisch-israelischen Kollektivs, das in Israel und im Westjordanland aktiv ist. Die Gruppe schafft Räume der Zusammenarbeit und des Widerstands – sie organisiert gemeinsame Aktionen, Gesprächskreise und Solidaritätsarbeit. Mit dem Ziel PalästinenserInnen und Israelis zusammen zu bringen und dem System zu trotzen, das sie trennt.

DRUCK ist für Kfir eine Plattform, um von Aktivismus und Solidarität, von der Geschichte seines Kollektivs und von Menschen zu erzählen, die über Grenzen hinweg zusammenarbeiten.