Wir waren im Fahrstuhl, ich wollte mich auf den Weg zurück nach Berlin machen. „Deine Kufiya!‟, schaute Lou mich erschrocken an. „Hast du sie vergessen bei mir?‟ „Nein, nein. Ich habe sie nur nicht um. Aber sie ist in meinem Beutel.‟ Das war im Winter 24, im Winter vor einem Jahr! Damals wirkte der Genozid schon endlos lang. Ein Albtraum, der nicht aufhörte, sondern immer schlimmer wurde.

Damals musste ich darüber schmunzeln, mit welch erschrockenen Ton Lou mich nach meiner Kufiya gefragt hat. So als hätte ich ein wichtiges Schmuckstück vergessen. Aber ich konnte es sehr gut nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich habe ein Talent dafür wichtige Dinge zu verlieren. Wie oft habe ich schon Schmuck verloren. Jedes Mal, wenn mir meine Mutter neuen Schmuck gekauft hat. Vor allem wenn ich dachte: „Oh man, das ist so wertvoll. Das darf ich auf gar keinen Fall verlieren‟, sind die Sachen oft verschwunden. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich meine Sachen ein Jahr beisammenhalten kann.

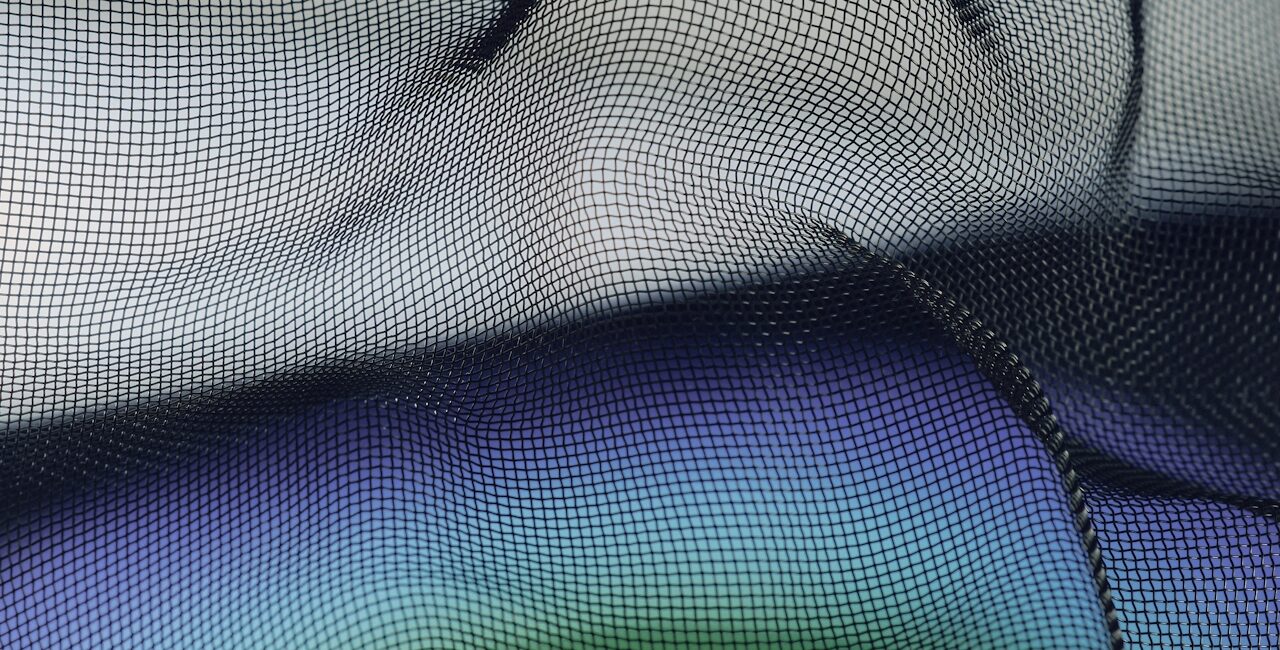

Ein ähnliches Gefühl habe ich mit der Kufiya. Während viele sich letztes Jahr eine Kufiya gekauft haben, habe ich meine Mutter gefragt und sie hatte eine bei uns zu Hause liegen. Das Muster ist ein bisschen anders als bei den gängigen Kufiya, die schwarzen Streifen sind enger und der Stoff ist sehr dicht und warm. Ich fing an meine Kufiya zum ersten Mal Ende 2023 zu tragen. Es war für mich ein Zeichen von: Ich halte mich nicht mehr zurück.

Lange Zeit wurde Palästina totgeschwiegen. Wenn du als arabische Person Palästina erwähnt hast, wurdest du schnell mit der deutschen Vergangenheit, dem Existenzrecht Israels konfrontiert und zum Schweigen gebracht. Dabei spielte es keine Rolle, dass deine Familie 1948 im Südlibanon aufgrund der Nakba fliehen musste, ihr Heimatdorf – wie viele Gebiete in Palästina – seitdem zu Israel gehört und ihr Leben fortan durch Krieg und Bombenangriffe geprägt war. Es spielte auch keine Rolle, dass die Eltern oder Großeltern deines Gegenübers, wenn sie nicht NS-Verbrecher waren, den Holocaust zugelassen hatten. Während sie hier in „Frieden‟ lebten und Nazi-Unternehmen wie Krupp oder Rheinmetall in Ruhe ließen, wurden arabische Menschen kontinuierlich eingesperrt, umgebracht, gefoltert und dehumanisiert. Arabische Menschen mussten den Krieg in ihren Wohnzimmern immer wieder willkommen heißen. Deutschland profitierte von der Rüstungsindustrie. Das ist wohl die deutsche Aufarbeitung.

Meine Kufiya ist ein Zeichen, dass ich damit breche und mich gegen diese Form der Aufarbeitung stelle. Sie ist eine wortlose Forderung nach einer echten Aufarbeitung des Holocausts, des Kolonialismus, des Imperialismus. Nie wieder bedeutet nie wieder für jeden. Die Verbrechen in Palästina ereignen sich nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern seit über 75 Jahren und ich verlange Gerechtigkeit.

Meine Kufiya ist aber noch so viel mehr.

Meine Eltern erzählten mir, dass meine beiden Urgroßväter eine Kufiya trugen. Sie hat also familiäre Geschichte. Manchmal denke ich daran, wenn ich meine Kufiya in kalten Tagen um den Hals wickle und sie mir Wärme spendet, dass dieses Kleidungsstück auch vielen anderen Wärme und Schutz spendet, wie meinen Urgroßvätern und anderen Menschen viele Jahrhunderte lang.

Sie ist ein Zeichen von sehr unterschiedlichen lokalen Traditionen. So ist die Kufiya nach Region sehr unterschiedlich, verweist auf unterschiedliche Handwerke. Sie wurde vor allem von der ländlichen Bevölkerung getragen. Gleichzeitig verbindet sie diese verschiedenen lokalen Traditionen, weil alle Tücher als Kufiya identifiziert werden können – von Kurdistan, Irak bis hin zu den Golfstaaten.

Die städtische Bevölkerung in Palästina hat sich in den 1930er Jahren mit den Aufständen der ländlichen Bevölkerung solidarisiert. Sie trugen die Kufiya. Damals ging es um die Befreiung vom britischen Kolonialismus.

Die Kufiya hält sich als Zeichen der Solidarität mit Aufständen und dem Kampf gegen Unterdrückung bis heute. Nun tragen Menschen sie weltweit aus Solidarität zu Palästina. Oft werde ich gefragt, ob es mich nicht störe, wenn weiße Menschen Kufiya tragen. Es sei Kulturaneignung. Meine Antwort ist ganz klar: Nein. Es ist ein politisches Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass du keine Verwandte haben musst, dass du nicht direkt betroffen sein musst, um dich für Menschen einzusetzen.

Für mich ist sie auch eine Erinnerung. Eine tägliche Erinnerung an den Genozid in Gaza. Als bräuchte es dafür eine Erinnerung. Aber sie ist da und begleitet mich in meiner täglichen Fassungslosigkeit. Immer wieder kommt der Schrecken. Immer wieder bemerke ich wie bodenlos der Abgrund ist. Dann habe ich einen kurzen Monolog mit mir selber: Wenn du denkst, es wird nicht mehr schlimmer, überzeugen dich die israelische Regierung und die westlichen Länder vom Gegenteil. Jeden Tag raffst du dich auf, weil das Leben weitergehen muss. Du kannst nicht einknicken. Du musst weitermachen. Diesen Moment habe ich mit mir alleine.

Die Erinnerung holt mich ein, wenn ich den Sonnenuntergang betrachte: Der eine friedvolle und glückliche Moment. Dann denke ich darüber nach, wie die Sonne über Gaza untergeht, aber die Menschen ihn wahrscheinlich nicht betrachten können, weil sie dabei sind zu verhungern. Während ich den Sonnenuntergang sehe, die Kufiya um die Schultern gelegt, diesen Gedanken habe – kurz fassungslos bin – und weitermache. Sie begleitet mich durch meine tägliche Fassungslosigkeit.

Manchmal habe ich nicht nur diesen einen kurzen Moment der Fassungslosigkeit. Manchmal versinke ich in ihr. Und sehe die Bilder vor mir:

Von zerbombten Zufluchtsorten wie Moscheen und Kirchen

die blockierten Lastwägen mit Essen

die massenhafte Vertreibung der Menschen

die Lebensumstände in den Zelten

wie die vielen Männer und Kinder bis auf die Unterhose nackt, mit den Augen verbunden und die Arme und Beine zugeschnürt, abtransportiert werden

die detaillierten Berichte über die Folterungen der palästinensischen Geiseln in „Gefängnissen‟ – ein passenderer Begriff sind Folteranlagen

die Massaker in Krankenhäusern

die gezielte Tötung von medizinischem Personal

die gezielte Tötung von Journalist*innen

die gezielte Tötung von Kindern durch Kopfschüsse

die dystopische und sogenannte Gaza Humanitarian Foundation: Menschen werden ausgehungert, damit gezwungen die Essensausgabe aufzusuchen, um sie dann dort umzubringen

die verhungerten Kinder und Erwachsenen

die vielen Tränen und Schreie der Trauer

die Pläne der israelischen Besatzung Gazas

die Pläne zur Errichtung von Rafah-Stadt, einen Plan, den mehrere NGOs als Konzentrationslager bezeichneten

die Pläne der Umsiedlung der Bevölkerung in den Sudan, damit sie dort weiter verhungern, anstatt die Hungersnot im Sudan und Gaza sofort zu beenden. Aber westliche Interessen wiegen nun mal mehr.

Ich merke oft, wie mir die Energie schwindet, meine Hoffnung anfängt, mich zu verlassen. Manchmal kann ich weinen. Aber oft summieren sich die Gefühle der Trauer, der Wut, der Angst, des Schocks und der Scham in Deutschland zu leben und bisher nichts ausrichten zu können in eine lähmende Fassungslosigkeit. Eine Fassungslosigkeit, dass das unsere Realität ist.

Auch dann erinnert mich die Kufiya daran, dass ich aus der Starre rauskommen muss. Sie erinnert mich an die vielen Menschen, die für ihre Befreiung kämpften. An Aktivist*innen, die ihr Leben riskierten oder verloren. An Menschen, die wegen ihrer Überzeugungen in Gefängnissen eingesperrt wurden. Ihre politische Arbeit trotzdem fortführten und die Hoffnung niemals aufgaben. Wer bin ich, dass ich mich aus der Affäre ziehen kann? Sagen kann, es sei mir zu viel? Dass ich mir erlaube, keine Hoffnung mehr zu sehen? Nein, ich darf die Hoffnung niemals verlieren. Sie muss für mich ganz nah und greifbar sein, wie die Kufiya selbst. Sie erinnert mich daran Stärke zu zeigen, widerständig zu bleiben und weiterzumachen.

Um die Kufiya ranken sich viele Mythen. Wann gab es die erste Kufiya? Seit wann ist sie so populär?

Nicht nur Wärme, Schutz und Begleitung bietet sie. Auch Anfeindungen kommen mit ihr. Blicke, die dir signalisieren: Du bist hier nicht willkommen. Es gibt nicht nur Mythen, sondern auch viele Unwahrheiten. Viele in Deutschland denken, dass die Kufiya wegen des Mufti von Jerusalem getragen wird. Der Mufti Amin El-Housseini, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Genau der Mufti, der von Großbritannien eingesetzt wurde, um die palästinensische Nationalbewegung zu spalten. Er habe aufgerufen die Kufiya zu tragen, als Symbol für Antisemitismus. Nicht nur, dass diese Aussage faktisch nie getätigt wurde; Zu denken, dass eine weltweite Solidarisierung mit der unterdrückten palästinensischen Bevölkerung auf diesen einen Mufti zurückzuführen ist. Dass der Kern der Solidarisierung Antisemitismus sei. Die jahrhundertelange Tradition dieses Kleidungsstücks zu ignorieren. Zu ignorieren, was der ursprüngliche politische Kontext war – der Kampf um die Befreiung vom britischen Kolonialismus. Sowas nenne ich deutsche Geschichtsverklärtheit und Ignoranz.

Aber ich lasse die Menschen weiter in ihrem Irrglauben. Die allermeisten, die mich böse anschauen, trauen sich nicht mich anzusprechen. Sie trauen sich noch nicht mal zu googeln und internationale Quellen zu verwenden. So trage ich die Kufiya weiter. Jede Person trägt sie auch auf eine sehr individuelle Art. Meine Mutter wies mich darauf hin: Die Art, wie ich meine Kufiya um den Kopf wickle, sei sehr deutsch.

Nicht nur im Winter wickle ich sie um meinen Kopf, sondern auch im Sommer. Weil sie nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Hitze schützt. In der sommerlichen Mittagssonne halte ich meine Kufiya unter kühles Wasser und lege sie auf meinen Kopf. Die Kühle in der Hitze war erholsam. Wahrscheinlich taten die Menschen das schon viele Jahrhunderte vor mir. Zum Schutz vor der Mittagssonne auf den Feldern, vielleicht sogar meine Urgroßväter.

So trage ich die Kufiya weiter bis heute. Ihrer Geschichte bewusst, als Stütze in diesem Albtraum, als Zeichen der Solidarität und als Motor aktiv zu bleiben.

Autor:in

-

3Alia Diab

3Alia Diab arbeitet als Ärztin im psychosozialen Bereich, ist Kulturwissenschaftlerin, ist Autorin und zu Themen wie Postkolonialismus, Antirassismus und Imperialismus politisch aktiv.

3Alia Diab arbeitet als Ärztin im psychosozialen Bereich, ist Kulturwissenschaftlerin, ist Autorin und zu Themen wie Postkolonialismus, Antirassismus und Imperialismus politisch aktiv.Für DRUCK! schreibt 3Alia über eigene Alltagssituationen, die helfen größere Themen zu besprechen oder sie besser zu verstehen. Vorrangig geht es hierbei über Perspektiven zu Körper und Psyche, Auswirkungen von Diskriminierung, Kapitalismus und Unterdrückung auf das Individuum und unser Zusammenleben. Aber auch über mögliche Wege uns diesen Auswirkungen entgegenzustellen, unterdrückende Denkmuster zu verlernen und das Zusammenleben anders zu gestalten.

3Alia Diab jetzt unterstützen: https://steady.page/de/auf-einen-cay-stories-und-politische-analysen/about

https://steady.page/de/auf-einen-cay-stories-und-politische-analysen/about