Vor dem Busfenster, grüne Wiesen bis zum Horizont, Tränen in meinen Augen. Friedliches Land.

Hin und wieder schaue ich die Nachrichten an, wie viele Tote, wie viele Gebäude zerstört wurden. Ich versuche auf den Fotos zu erkennen, ob auch mein Haus zerstört wurde.

Zerfallene Gebäude, zerfallene Leben.

Ich wollte eigentlich in ein paar Tagen zurück nach Hause, aber in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich keine Flüge geben. Es ist etwas, das ich nicht immer laut ausspreche, schon gar nicht in Europa. Aber hier kann ich schreiben.

Ich komme aus Israel. Ich wurde dort geboren, ich habe einen hebräischen Namen bekommen und eine zionistische Erziehung.

Ich lese die Nachrichten in der Fallahi-Gruppe. Gibt’s heute ein Meeting?

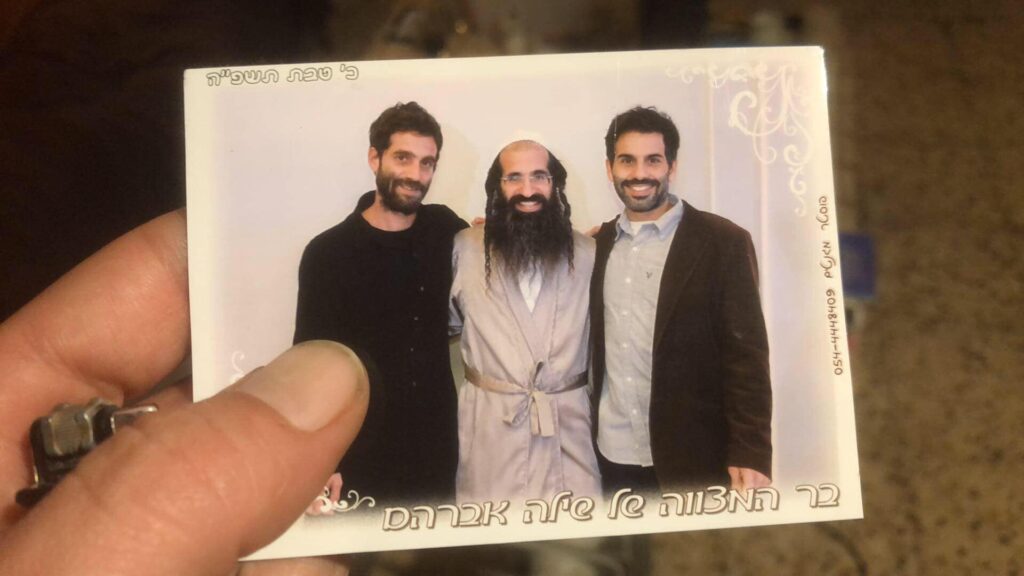

Fallahi ist ein Kollektiv von Menschen mit palästinensischem und israelischem Hintergrund, zu dem auch ich gehöre. Es besteht aus etwa 150 Menschen. Du brauchst gar nicht anfangen online etwas darüber zu suchen, du wirst nichts finden, aus Sicherheitsgründen.

Das Kollektiv arbeitet seit Jahren daran, inmitten des Wahnsinns Räume der Vernunft zu schaffen. Dazu organisiert es Veranstaltungen, Dialoggruppen und verschiedene Formen des gemeinsamen Aktivismus. Ich bin fest davon überzeugt, dass zusammen gelebte Selbstorganisation, das Beste ist, was wir jetzt tun können. Selbstorganisation auf unserem Land und überall, wenn ich mir ansehe, was in der Welt passiert.

Mit diesen Menschen zu sein gibt mir immer wieder Hoffnung, nicht weil ich glaube, dass wir tatsächlich etwas an diesem Wahnsinn ändern können. Wir sind eine Minderheit, eine verfolgte Minderheit, in den heiligen, besetzten Ländern, gegen alle Götter und Kriegsherren. Doch es gibt mir Hoffnung, weil es Räume schafft, in denen wir atmen können für einen Moment, in denen wir uns sicher und nicht allein fühlen.

Heute soll das erste Meeting des Produktionsteams für ein Zusammenkommen stattfinden, das wir im September planen.

Drei Tage voller Gemeinschaft, Workshops und gemeinsames Trauern. Wir versuchen, den Umgang mit den Traumata zu teilen. Auf diesen blutigen Böden ist das etwas ziemlich Besonderes. Aber ich bin jetzt nicht dort.

Grüne Wiesen und Schuldgefühle bis zu den Enden des Horizonts.

Ich schreibe für DRUCK, um vom Kollektiv und seine Menschen zu erzählen, weil wir Unterstützung brauchen um zu wachsen. Vor allem aber möchte ich über Aktivismus und Solidarität schreiben, die wohl weder in den Nachrichten noch auf Social Media gezeigt werden, weil Polarisierung natürlich unterhaltsamer und damit profitabler ist. Ich möchte von mutigen Menschen aus Palästina erzählen, die mit Menschen aus Israel kooperieren, von Israelis, die sich gegen den zionistischen Konsens und gegen das Gefühl der Überlegenheit stellen. Menschen, die sich gegen den Wunsch nach Rache stellen. Menschen, die glauben, dass es Platz für alle gibt, um gemeinsam in Frieden zu leben.

Vielleicht gibt es heute ein Treffen, sagen sie, und mein Herz wird warm, vielleicht nur um Hallo zu sagen und zu fragen, wie es allen in den Tagen der Bomben geht, vielleicht gibt es heute ein Treffen, ich habe mit Ja gestimmt, es ist einfach für mich, ich bin jetzt nicht dort.

In den Mainstream-Nachrichten beschreiben Israelis den Schrecken, zerstörte Gebäude, vertriebene Familien, traumatisierte Kinder. Ich sehe diese Bilder und muss unweigerlich an Gaza denken. Es ist schwierig, über Hierarchien von Schmerz zu sprechen, aber die Zitate, die die israelischen Medien wählen, machen mich wütend. Man könnte meinen, sie hätten kein einziges Video aus Gaza gesehen, oder sie haben es doch gesehen, aber: „die Menschen aus Gaza, weißt du, sie sind nicht unschuldig. Nicht so wie wir.“

Es war schon immer irgendwie so, aber gerade jetzt, mit dem Krieg und noch mehr Angst die er mit sich bringt, ist es schwer, sich mit dem Leid der „Anderen“ zu identifizieren und es anzuerkennen. Es ist so einfach Monster zu erschaffen, beschissen einfach, Menschlichkeit vollständig auszublenden. Es macht mich wahnsinnig.

Aber es ist was es ist, für uns Israelis, die nicht gerade beim Militär aktiv sind, ist Gaza zwar nur ein paar Kilometer entfernt, könnte aber auch auf dem Mond liegen.

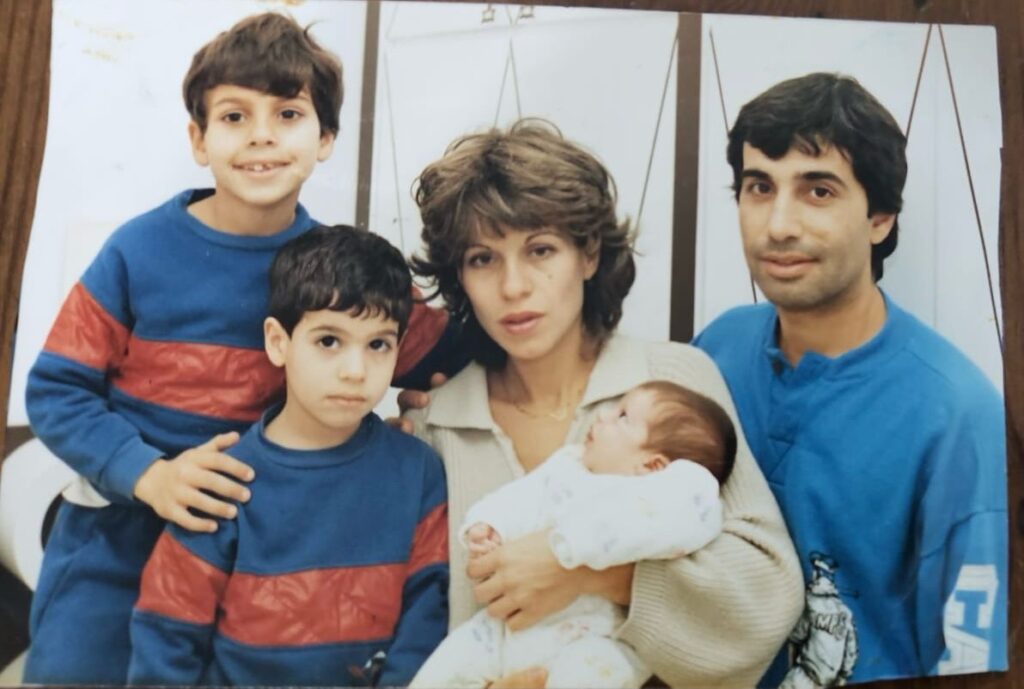

Als Kind, aufgewachsen im staatlichen Bildungssystemen, hörte ich nie den Begriff Palästinenser, Palästinenserin oder Palästina. Bis ich zur Armee kam, wusste ich nicht einmal, was „The Green Line“ ist, was sie bedeutet und wie es dahinter aussieht. Für mich war sie einfach „da“, ein gefährliches „da“, da, wo man nicht hingeht. Die Erziehung, die ich bekam, perpetuierte das zionistische Narrativ, vom Holocaust zur Heldtat (obwohl meine Familie eigentlich aus Marokko und dem Irak stammte, also wurde ihre Geschichte ausgelöscht), Wiederauferstehung, das Wunder des gelobten Landes. Viele Jahre lang war ich in diesen Erzählungen gefangen.

Ich bin 38 Jahre alt, habe Dutzende Länder besucht und war noch nie in Ramallah oder Gaza, in Beirut oder Damaskus.

Traurigkeit, abgrundtiefe Traurigkeit.

Ich spreche mit meiner Familie und meinen Freunden, alle sind sie in ihren Schutzräumen und alle haben große Angst. Nächte voller Bombenangriffe und alles bebt. (Elternhaus, Dror)

Meine Nichte hat seit einigen Tagen Panikattacken.

Jetzt in Antwerpen, ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Düsseldorf. In Antwerpen sind hasidische Juden auf den Straßen, was seltsam ist und mich an zu Hause erinnert. Es erinnert mich an meinen Bruder, meinen ultraorthodoxen Bruder, der in Jerusalem lebt. Ich frage mich, was jetzt mit seinen Kindern ist.

Ich sollte nächste Woche von Düsseldorf fliegen, aber das wird wohl nichts. Ich habe mich an die Ungewissheit und den Überlebensmodus gewöhnt. Ich stehe ganz gut da in der Hierarchie der Ungewissheit. Ich habe hier viele gute Freunde und Orte, an denen ich mich wohl fühle.

Ich drehe einen Film über besetzte Häuser in Gent, Belgien, über das Potenzial von Raum. Es klingt seltsam, oder?

Israeli, in Israel lebend, trotz allem, was dort passiert, einen Film in Belgien über Lebensraum drehen. Ich habe mit dem Film begonnen, bevor der Krieg begann. Es ist seltsam zu sagen, der Krieg begann, ich versuche, das zu vermeiden, weil der Krieg vor 100 Jahren begann, aber ich meine vor dem 7. Oktober, als ich noch glaubte, man könne über Wohnraum und Kapitalismus sprechen.

Das erinnert mich an die Worte von Brecht aus dem Gedicht:

An die Nachgeborenen:

Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist

weil es Schweigen über so viele Untaten einschließt

Grüne Wiesen, Rehe grasen im Gras, Wälder am Horizont.

Eine Freundin schreibt mir, dass es in Israel gerade wirklich schwierig und beängstigend ist, und ich atme tief.

Die Polizei der ausgedachten Grenzen kontrolliert jetzt den Bus. Welche Farbe hat dein Pass? Welcher Stempel ist auf deinem Papier? Welche Hautfarbe hast du? Es ist immer scheiße, denn sie nehmen dieselben Leute ins Visier, die anders aussehen als sie. Ich hab ein Tourist Visa, ich bin nützlich für die Wirtschaft (sie wissen nicht, dass mir gerade das Geld ausgeht), ich kann meine Reise fortsetzen mit erhobenem Kopf, meine Ungewissheit in Frieden weiterleben, in Holland, Belgien, Deutschland.

Grüne Wiesen, ein Falke schwebt geduldig am Himmel.

Jeder Mensch sollte sich frei bewegen können. Ich sollte mich nicht schuldig fühlen, aber es ist schwer, es nicht zu tun. Ich zahle Steuern an ein Land, das erobert, besetzt und die Rechte anderer unterdrückt, ein Land, das nun eine ganze Region mitsamt ihrer Bevölkerung zerstört hat.

Die Menschen hungern, und ich bin grüne Wiesen, ich bin Tourist Visa, ich „stecke fest“ in Europa.

Ich habe viel darüber nachgedacht wegzugehen, jahrelang.

Ich hatte eine Partnerin in Deutschland und dachte darüber nach hier zu leben. Vor vier Jahren starb mein Großvater, und mein Vater erkrankte an Demenz. Also ging ich zurück nach Israel, um in der Nähe meiner Familie zu sein. Es war eine gute Entscheidung. Vor sechs Monaten, an meinem Geburtstag, hatte mein Vater eine Lungenembolie, er kollabierte und hörte auf zu atmen. 20 Minuten war sein Gehirn ohne Sauerstoff, bis sie ihn reanimierten. Seitdem ist er bewusstlos, in vegetativem Zustand. Lange Monate, Nächte und Tage im Krankenhaus, ohne Besserung. Wir machen Schichten, die ganze Familie.

Ich war ausgebrannt und nach Europa zu kommen war um aufzutanken.

Mein Bruder sagte mir, dass das Gebäude, in dem mein Vater liegt, leicht von einer Rakete getroffen wurde. Alles ist in Ordnung, aber sie wurden darum gebeten in den nächsten Tagen nicht zu Besuch zu kommen. Das macht alles einfacher für mich, zu wissen, dass es gerade nicht auf meine Familie fällt, jeden Tag dorthin zugehen.

Es ist seltsam, Erleichterung darüber zu empfinden, dass das Gebäude, in dem mein Vater liegt, von einer Rakete getroffen wurde. Offenbar schlug eine andere nahe dem Haus meiner Eltern ein, die Fenster zersprangen, als meine Mutter und mein Bruder die Scherben einsammelten, gut, sagte sie, dass wir die Fenster nicht vorher geputzt haben.

Grüne Wiesen und Schuld bis an den Rand des Horizonts.

Seit ich hier bin, schaue ich in die Gesichter der Menschen und spüre, wie viel Freude in den letzten zwei Jahren aus meinem Leben verschwunden ist.

In Eindhoven steigen viele Menschen mit arabischem Aussehen in den Bus, ich kann sie anlächeln. Ich gehe runter, um schnell eine Zigarette zu rauchen, gehe wieder hoch und helfe einer Frau, ihren Platz zu finden.

Ich frage mich immer, was die Leute denken würden, wenn sie wüssten, woher ich komme.

Ich begrenze mich, spreche in der Öffentlichkeit kein Hebräisch, auch jetzt versuche ich nicht gesehen zu werden während ich schreibe, (ich schreibe auf Hebräisch und übersetze dann). Das ist ein beschissenes Gefühl. Ich vermeide es mit Leuten zu sprechen, die ich nicht kenne, irgendwann kommt immer:

Where are you from?

Ein anderer Freund, ein Palästinenser, schreibt mir, ich sollte besser nie wieder zurückkommen, dieser Ort sei völlig kaputt.

Ich bekomme eine SMS von meinem Mobilfunkanbieter, willkommen in Deutschland. Wir lassen die imaginäre Grenze nach Deutschland hinter uns. Es ist keine Realität an die ich gewöhnt bin, imaginäre Grenzen.

Es gibt mir ein Gefühl von sich immer weiter entfaltenden Möglichkeiten, Bewegungsfreiheit, aber etwas in mir wünscht sich jetzt auch, zu Hause zu sein, eine Art „Fomo“, zu fühlen, was alle anderen auch fühlen, dazuzugehören.

Eine Freundin schreibt mir. Sie sagt, sie weiß es ist hart, sie sagt, ich wurde dazu bestimmt, jetzt nicht dort zu sein, um gute Energien mitzubringen, wenn ich zurückkomme, dass die Menschen diese brauchen werden. Das ist ein schöner Gedanke und ich lächele und fühle mich leichter. Und ja, fühle mich hier wohl und habe mir ein oder zwei Traumata erspart nicht an diesem verrückten Ort zu leben.

Ich komme in Düsseldorf an. Ich war schon so oft an diesem Bahnhof. Ich erinnere mich an andere Zeiten, bewegt war ich und voller Glaube an eine Zukunft in Freiheit, mit Kreativität und Freude am Leben. Und jetzt, ich weiß nicht mal, wie ich mich fühle, nur der Drang weiterzugehen.

Und ich wundere mich über die Zukunft, die ich mir vorgestellt habe.

Von: Kfir Moshe Mualem

Übersetzung: Louise Wassermé

Leser*innen Briefe an: Socialmedia@druck-projekt.org

Autor:in

-

Kfir Moshe Mualem (He/Him)

Kfir, ist ein unabhängiger Filmemacher und Fotograf mit Sitz in Tel Aviv. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf Identität und Bewusstsein in den ökologischen und sozialen Kämpfen unserer Zeit. Von 2018 bis 2020 dokumentierte er den Kampf im Hambacher Wald in Deutschland und realisierte später ein Fotoprojekt in der Dannenröder Waldbesetzung.

Kfir, ist ein unabhängiger Filmemacher und Fotograf mit Sitz in Tel Aviv. Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf Identität und Bewusstsein in den ökologischen und sozialen Kämpfen unserer Zeit. Von 2018 bis 2020 dokumentierte er den Kampf im Hambacher Wald in Deutschland und realisierte später ein Fotoprojekt in der Dannenröder Waldbesetzung.Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilm über Hausbesetzungen in Gent, Belgien.

Er hat mit internationalen Medienteams und Journalisten zusammengearbeitet und in Magazinen verschiedener Länder veröffentlicht.

In den letzten Jahren war er Teil eines palästinensisch-israelischen Kollektivs, das in Israel und im Westjordanland aktiv ist. Die Gruppe schafft Räume der Zusammenarbeit und des Widerstands – sie organisiert gemeinsame Aktionen, Gesprächskreise und Solidaritätsarbeit. Mit dem Ziel PalästinenserInnen und Israelis zusammen zu bringen und dem System zu trotzen, das sie trennt.

DRUCK ist für Kfir eine Plattform, um von Aktivismus und Solidarität, von der Geschichte seines Kollektivs und von Menschen zu erzählen, die über Grenzen hinweg zusammenarbeiten.